18歳で江戸小紋の世界に入り、染め一筋。

独自に掴んだ「手差し型染」を発信し続ける日々。

織物の街、八王子に佇む、

染めの工房「藤本染工芸」。

織物が盛んな地として知られてきた街、八王子。賑やかな駅前を抜け住宅地に入ると、ほどなく見えてきた懐かしい佇まいの一軒家。玄関には、染色で用いられる蒸し器が置かれ、壁には染色工房「藤本染工芸」の看板が掛かっています。扉を開けて工房にお邪魔すると、一反が約12メートルという長い生地を染めるための道具“長板(ながいた)”が置かれた、奥行きのある工房が広がっています。壁際に設置された棚には、日傘やスカーフ、御朱印帳や栞など、可憐なカラーリングが印象的な様々な商品が陳列され、静かな工房に華を添えています。ここは、染師・藤本正和さんの染め工房。1954(昭和29)年にこの世界に入り、以来70年近くをこの道一筋に過ごしてきた藤本さんに、お話を伺いました。

藤本染工芸/東京都八王子市元横山町1丁目24-2

https://fujimotosen.jimdofree.com/

1936(昭和11)年、八王子生まれ。石井孫兵に師事し江戸小紋の技術を学ぶ。 独立後、独創的な創作着物で染色コンクールにて東京都知事賞、通産大臣賞など数々の賞を受賞。染師としての生き様は、石井かほり監督のドキュメンタリー映画「めぐる」にも描かれている。

18歳で弟子入り。

高度成長期を経てつかんだ新たなワザ。

織物の街、八王子生まれで、実家も織物に携わっていたとおっしゃる藤本さん。まずは、どのようにしてこの道に入られたのでしょうか。

「私は織りの家に生まれたのですが、専門学校を卒業した1954(昭和29)年、18歳の時に江戸小紋の石井孫兵に弟子入りしました」。

江戸小紋は数十センチ四方の紙に紋様が彫られた「伊勢型紙(いせかたがみ)」という型紙を用いた染めもの。白絹などの生地に伊勢型紙を置き、刷毛で防染糊を置いていった後、染料の入った「色糊(いろのり)」をしごき、生地ごと蒸して色を定着させ、さらに糊を水で洗い流して染めていきます。

「修行時代はとにかく着物の需要がすごかった。私の師匠のところには職人が7、8人いて住み込みの職人もいたくらいの規模ですが、そこでも一日に何百点という反物を染めていました。当時は全国にある「京染屋(きょうぞめや)」というところから、まず師匠のところに見本の注文が入る。その見本を京染屋が店頭に飾ると、それを見たお客様が誂えの注文をするという仕組みで、一つの見本を作ると大体150本ほどのオーダーが来るんですね。当時、染め物は神田川や妙正寺川で洗っていましたが、冬でも夏でも手が紫色になるくらい水洗いをする。それほど忙しかったですね」。

ところが昭和50年代半ばあたりから、着物の需要が少しずつ減っていきます。時代の変化を捉えたところから、今では藤本さん独自の表現方法となった染め技法「手差し型染(てざしかたぞめ)」が生まれることになったのだそうです。

手差し型染ならば、

100歳まで染めに携われる。

「私の師匠は江戸時代の型紙など、様々な伊勢型紙を持っていたんですね。それを譲り受けたわけですが、例えば一枚の型紙が破れて使えないところがあっても、使えるところを使い、また別の模様の型紙を組み合わせることで全く新しい紋様が生まれるわけです」。

この組み合わせの面白さに、さらに藤本さんのアイデアが加わります。

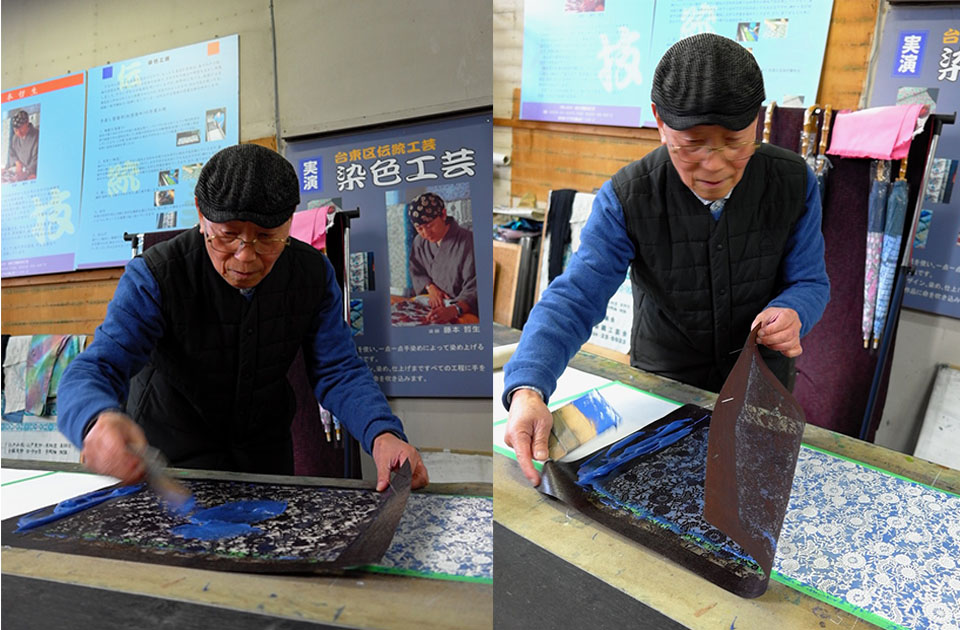

「江戸小紋の場合は、防染糊を置いた生地に染料の入った色糊をしごいて染めますが、私は琉球紅型(りゅうきゅうびんがた)のように、小さな「小刷毛(こばけ)」で一つ一つ、手差しで色を入れていく染め“手差し型染”を独自に考えて始めてみたのです」。藤本さん独特のぼかし染めによる色のグラデーションが作り出す染めは、孔雀の羽のようでもあり、春に野花が咲き乱れる景色にも見えます。手差し型染で美しく染められた生地は、着物や帯にも仕立てられますが、多くはストールやバック、御朱印帳などの小物に仕立てられています。

「小物は小さな面積の染めからも作れます。反物などの染めは、型紙を移動させながら、継ぎ目が分からないように正確に仕事をしなくてはならない。年齢とともに目が辛くなるのですが、この手差し型染ならば、100歳になってもできると思っています」。

この手差し型染を、

様々な形で発信し続けたい。

藤本さんの作品は、八王子市のふるさと納税の返礼品としても人気だそうです。そして八王子に生まれ育った藤本さんが、いま力を注いでいるのが、八王子の竹を使った竹の和紙に手差し型染を施し、商品とすることだそうです。竹の和紙は、数年寝かして柔らかくした竹を手で割き、臼で叩いて和紙の繊維にしていくなど工程に手間ひまがかかります。この和紙の繊維を作る工程は、八王子の知的障害者の授産施設で行われているそうです。

「八王子は織の街として知られてきましたが、手差し型染を様々な形で発信して、私が生まれ育った街を今度は“染めの街”として知っていただけるよう、まだまだ頑張っていきたいと思っています」。

「チャレンジが好き」という藤本さん。染色師として70年近くの年月を重ねた藤本さんの挑戦は、まだまだ続いていくようです。