400年の系譜に名を連ねる。

それが芸の世界に生きる醍醐味。

女流講談師が年々

増えている講談の世界。

いま「講談」という伝統芸能を身近に感じる人は、そう多くはないでしょう。しかし、ご存じでしょうか。TVドラマや映画で親しまれてきた水戸黄門、大岡越前、国定忠治、柳生十兵衛、清水次郎長などのお話は、実は講談が生みの親。かつて講談が毎日かかる小屋があった時代、人々は連続ドラマを観るように「黄門漫遊記」や「大岡政談」を聴くのを楽しみに小屋へ通っていました。それほど日本人の暮らしに浸透していた講談ですが、戦争を挟み人々の生活様式が変わる中で徐々に衰退していってしまいます。日本人が大切にしてきた美しい心をテーマにした「いい話」を、日本の美しい言葉と独特のリズムで聴かせる講談。日本が誇る伝統芸能の一つが、力を失っていくのは大変残念なことです。ところが最近、講談師になりたいと弟子入りをする若い人が増えているといいます。特に女性の講談師は多く、講談協会、日本講談協会のどちらも女性協会員の方が男性よりも多くなっています。彼女たちは何を思い、講談師の道を選んだのでしょうか。女流講談師の二つ目として活躍中の一龍斎貞弥さんにお話を伺いました。

声優として活躍するなか、

新たな表現の活路を伝統芸能に求めた。

講談師には、落語と同じように師匠に入門し、弟子として修行をしなければなることはできません。芸を習得するためには入門は早ければ早いほどよいとされており、いまも大多数は高校や大学を卒業してすぐ弟子入りを志願します。貞弥さんは大学卒業後、社会人経験を経て一龍斎貞花に入門。入門を決意した当時は、ナレーターとしても忙しく活躍中というキャリアを持ちながらこの世界に入ってきたそうです。

「その頃、ナレーターや声優の仕事とは別に表現の幅を広げる何かを求めていました。たまたま芸団協(日本芸能実演家団体協議会)が、プロの実演家向けに一流の伝統芸能家によるセミナーを開いており、狂言、日本舞踊、常磐津、清元、琵琶などの芸を学ぶ機会に恵まれました。講談もその中のひとつでした」。伝統芸能は、時代を経て錬られ磨かれた「芸」の世界。そこに何かヒントがあるのでは、と思ったのがセミナーを受講した一つの動機。そこで貞弥さんは、予想以上の手応えを感じます。そして伝統芸能を知るほどに、一生かけて獲得する芸の奥深さに惹かれていきます。「ナレーションの仕事は、ある程度キャリアを積み上げればその場で原稿を渡されても読むことができます。ところが伝統芸能は、一つの演目を習得するのに時間をかけ、何年、何十年、一生をかけて芸を磨いていきます。長い年月をかけて磨かれる芸を身につければ、今の自分ではない自分が何年後かにいる。そんな自分に会ってみたいと思ったんです」。その時の講談の講師は、後に入門することになる一龍斎貞花。セミナー修了後すぐに、月一回ほどのお稽古で師匠のもとへ通うことになります。

子供の頃から好きだった、

「読むこと」が仕事に。

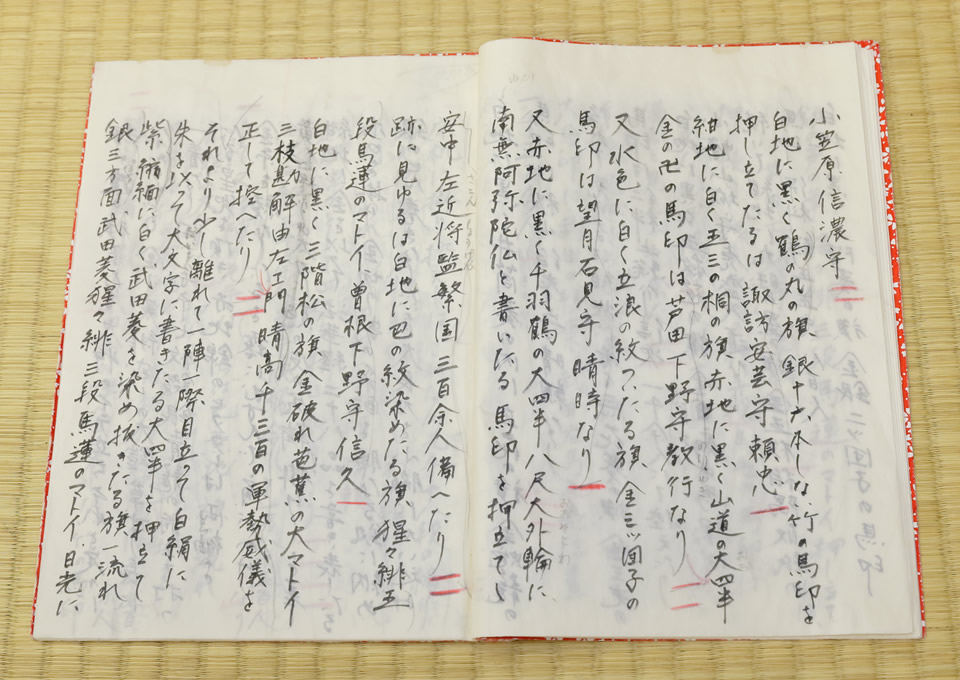

落語が八っつぁん、熊さんの会話で聞かせる芸だとすれば、講談は読む芸と表現されます。貞弥さんに見せていただいた「台本」には、文字がびっしり。まず、これほど長い文章を読む、覚えるということに、抵抗はなかったのでしょうか。

「子供の頃から声に出して読む、ということが好きでした。授業で教科書を音読する場面では率先して手を挙げていましたね」。貞弥さんは、大学時代に放送研究会に所属していたそうです。その後、ナレーター・声優となっていくのですから、小さな頃からの興味・関心の延長線上に講談もあったのかもしれません。また、講談の第一印象を貞弥さんは、こう表現します。

「初めて講談を読んだときに、お経にすごく似ていると思ったんです。たとえば講談の教科書と言われるものに『三方原軍記』がありますが、講談独特の修羅場調というリズムで読む“山場”が、般若心経のリズムに似ているなと」。実は貞弥さんのご実家は、大分県にある禅寺。子供の頃から、暮らしの中で当たり前のようにお経を読む環境で育ったのだそうです。そのせいか講談の長い文章を読む、覚えるということに戸惑いはなく、しかも生活の中にあった「お経」に似た親しみさえ抱いたとのことです。

いよいよ入門。そして

約4年の前座修行で得たもの。

さて、セミナー修了後すぐに師匠のもとへお稽古に通うようになった貞弥さんは、早い段階から本格的に真打ちを目指したいと考えます。しかし、入門は3年ほど後のことになります。当時、レギュラーでナレーションの仕事を抱えており、「“修行”に必要な環境を整えなければ入門は出来ない」と考えたのだそうです。「講談師も落語家と同じように、前座時代は修行のため寄席の楽屋に入らなければなりません。前座であるからには、すべての定席(常設の寄席)に入って、楽屋仕事をしながら、この世界のことを学んでいきたい。そのためには3年の時間が必要だった」ということです。3ヶ月の前座見習い期間を含め約4年の前座修行は、どうだったのでしょうか。「一言で言うと、濃かったですね。これまで経験してきた世界のやり方がまったく通用しないことに加え、常に先のことを考えて、あらゆることに対して気配り、心配りをしながら動かなくてはいけないので、毎日くたくたでした」。夜、寝るときに頭を枕につけると、ぐわんぐわんと頭が回っているような感覚が続いたそう。しかし振り返ると、前座修行は「人間修行の時間だった」と。今の時代、崩壊してしまっている年長者を敬い礼を尽くす“長幼の序”が息づく世界を体感することは、日本人が美徳としてきた世界をテーマとして表現する講談を深く理解することにもつながって行きます。

日本人の美しい心を、

新作講談で多くの人に広める。

起源が戦国時代の御伽衆にあるとも言われる講談。長い歴史の中で作られてきた話は、勇ましい軍記物、大岡政談などに代表される政談物、伊達騒動のようなお家騒動物(金襖・きんぶすま)、人情話である世話物、侠客物、武芸物など多種多彩。貞弥さんも、そこに講談の魅力があると言います。「講談の魅力の一つは扱う題材の多さ。登場人物も歴史上の偉人から大悪党までさまざまですが、すべての話の中に、日本人の美徳とか情とか、日本という国の諸々のエッセンスが凝縮しています。講談を知らずして日本文化は語れないとさえ、私は思っています」。もちろん娯楽として楽しんで聴いてもらうために、事実とは異なる脚色も入っていますが、それでもその中に日本の豊かな土壌があるのだと貞弥さんは言います。そんな日本人の美しい心を伝える実話を、貞弥さん自身が新作講談に仕立てたのが「二孝女物語」です。これは、大分県臼杵市(臼杵藩)の親孝行姉妹、ツユとトキの物語りで大分では「豊後国の二孝女」として広く知られています。病父を尋ね、姉妹が三百里離れた常陸国(茨城県常陸太田市)まで長い旅をするなかで出逢う人々との人情豊かなお話。講談となった「二孝女物語」は、今年1月に初めて地元・大分で披露され、満員のお客様の心を揺り動かしたそうです。

講談400年の系譜に名を連ねる。

スケールの大きさが一つの魅力。

人々の生活様式が変わり一度衰退した講談が、貞弥さんをはじめ女流講談師の増加という新しい潮流のもと力を取り戻しつつある。これは、今の時代が、「日本人の美しい心」を懐かしみ必要としているからなのかもしれません。「師匠がよくおっしゃるのは、歴史の中には今につながる失敗や成功がある。現代につながる真実がある。普遍的な人間の心理がある。今にあてはめるとこうだな、というものを提示するのも講談の役目なのではないかと」。戦国時代から今に続く400年の長い時間の中でも、「人」そのものの根源にあるものは変化していないのかもしれません。また普遍的であるからこそ、400年もの間、講談という伝統芸能は続いてきたのだと言えるかも知れません。そして、その400年の歴史を持つ世界に身を置くことを、貞弥さんはこう語ります。「400年前から綿々と続く日本の誇るべき伝統話芸を、言ってみれば師匠や先輩から自分が受け継いでいくことになる。400年の系譜に連なり名を残す、というスケールの大きさは講談師であることの醍醐味です」。一生かかっても極められないかもしれない芸の世界に生きることは、自分との戦いの連続。厳しいものであることに違いありません。しかし、そこで自分を磨き、芸を磨き、そして名を残していく。そんな貞弥さん自身の人生が、まるで講談そのもののよう。そんな風に思えてきた、取材でした。

講談師