プロフェッショナルな職人集団がつくる

日本の代表的な漆器「輪島塗」

木地師は、

道具を作れて一人前

日本の代表的な漆器のひとつである「輪島塗」。その製作工程は、様々なプロフェッショナルによって分業で進められているのが特徴です。最初におうかがいしたのは椀木地師の辻義宣さん。輪島市内の工房長屋の一角にある辻さんの仕事場には、木地の荒型や、荒挽きされた木地が、所狭しと置かれています。工房の中央には木地を回転させる「ろくろ」があり、その前が辻さんの定位置。

側には木地をつくる道具である何本ものノミが用意されています。実はこのノミも辻さんがつくったもの。「木地師は道具がつくれて一人前、と言われます。鉄を熱して、たたいて、刃先をつくります。刃先の角度ひとつで、仕上がり具合や能率が変わってきます。その角度は、職人それぞれの企業秘密の部分もあるんです」と語る辻さん。

祖父、父と続いた椀木地師の3代目で、地元の高校の木材工業科を卒業した後、父親に弟子入り。職人歴は37年になります。当初は朝6時に起床し、先輩職人の材料を揃えたりかんなくずを片付けたりという仕事から始めたそうです。

「職人は仕事を盗んで覚える、というのが基本。片付けの際に、先輩はどんな刃先を使っているんだろうとこっそり見たり、削っている時の音を聞いたりして、ワザを盗んだんですよ」。今、辻さんの息子さんも木地師として活躍しているとのこと。「つくったモノは形として残り、誰かに使ってもらえます。そこに責任とおもしろさがあります。しっかりと技術を身につければ、そこから新しいことにも挑戦していけます。若い人にももっと頑張って欲しいですね」。

今でも「次」を目指す

職人のこだわり

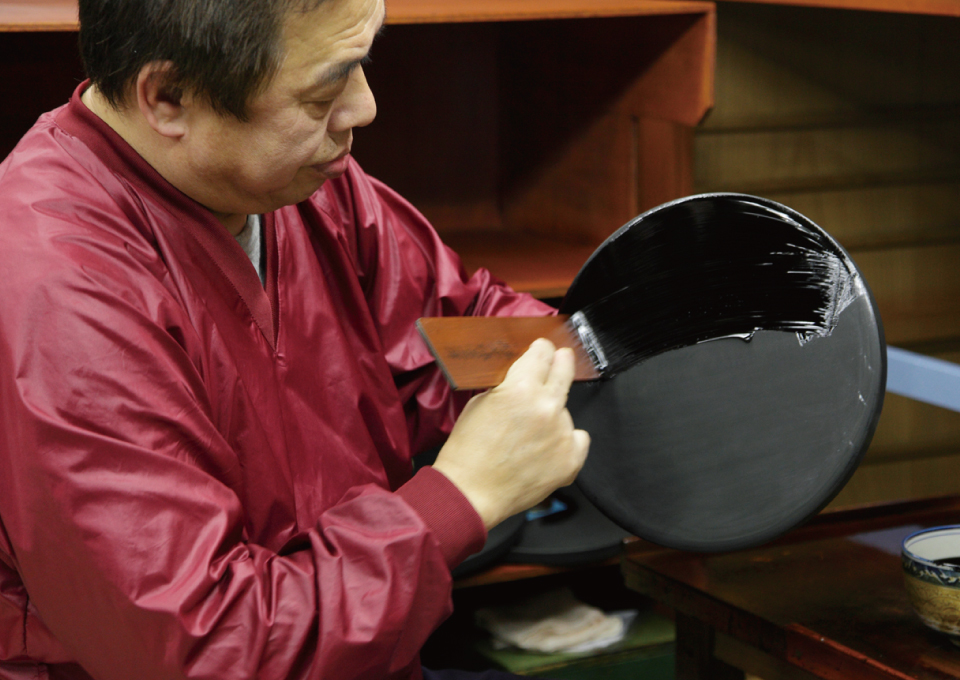

木地ができたら次は「塗り」の段階です。下地塗から上塗まで工房を見学できる塩安漆器工房さんにご協力いただきました(編集記事の「ワザ紀行vol.1」もご覧下さい)。ここでは10人の職人さんが働いています。

「塗りの仕事は、塗っては乾かして研ぎ、塗っては乾かして研ぎ、の地道な繰り返し。輪島塗は布着せをしてその後、生漆・米糊・地の粉を混ぜ合わせたものを塗っていきます。それも一辺地、二辺地、三辺地と下地を塗り重ねていきますが、段階ごとに混ぜる地の粉の粒子の粗さが違いますし、気温や湿度によって漆の固まり具合も変わるので、その度ごとに微妙に漆の調節が必要。本当に漆は生き物。経験がとても大事ですね」という中山さん。やはり塗りの仕事も「盗む」ことが大事で、横目で先輩のヘラの角度や削り方などを見ながら技術を覚えたそう。職人歴は40年近くになるのに「本当に満足した塗りは、まだまだ無いですね。いつも『次』が一番、という気持ちでやっています」という中山さん。常に向上心を持ち続ける職人魂に触れた気がしました。

下地塗りが終わったら次は中塗り。全体に中塗漆を塗り、乾かしたら研いで平滑に。再び中塗漆を塗り上げます。そうしたら次は拭き上げ。全体を青砥または炭で研いで平滑にし、綿布でぬぐい、手脂やチリをきれいに取り除きます。ここまで終わったら、いよいよ塗りの最終工程、上塗です。

わずかなチリも許されない

一発勝負の上塗。

上塗は、塗りの最終段階。輪島には、この上塗をした後、呂色や蒔絵、沈金などの加飾を施すものもありますが、上塗をそのまま乾かしあげて仕上げる『塗立て仕上げ』もあります。この場合、まさに失敗できない一発勝負。チリはもちろん、わずかな刷毛目も許されません。ですから、上塗の工房はチリやホコリが入らぬよう、厳重に管理されています。また、漆に影響を与える温度や湿度も調節されています。ですから、実はここに掲載した写真も、工房内に入らずガラス越しに撮影しているんですよ(よく見るとわかるでしょうか)。

上塗を担当しているのは小坂朗さん。実は一度、塩安漆器工房に就職。4年間、下地担当として修行した後、事情があってまったく違う職業に転職。しかし、やはり輪島塗の仕事がしたいと、別の工房で今度は上塗の勉強をし、現在は再び塩安漆器工房で腕をふるっているという変わり種です。

いろいろ、外の世界も見てきた小坂さん。「この仕事は、とても神経を使いますし目も使う。仕事場はいつも25度くらいで湿度も80パーセントくらい。大変です。でも自分の塗った汁椀で、家でお味噌汁を飲む時なんかは最高ですよ」。他の工房も経験したことから、様々な職人の仕事に触れる機会もあったそうです。「職人によって『手』(ワザ、腕前)はかなり違います。ですから、できあがったものを見れば、だいたい誰が塗ったかわかります」。同じ輪島塗の塗師といっても、やはり職人によって個性は様々なようですね。次回は呂色、蒔絵、沈金の加飾部門の職人さんにお話をうかがいます。

輪島塗 木地師

輪島塗 中塗り