使い手を敬う心が、

カタチとして浮かび上がる「甲州印伝」

1582年から口伝により、

今に続く印伝

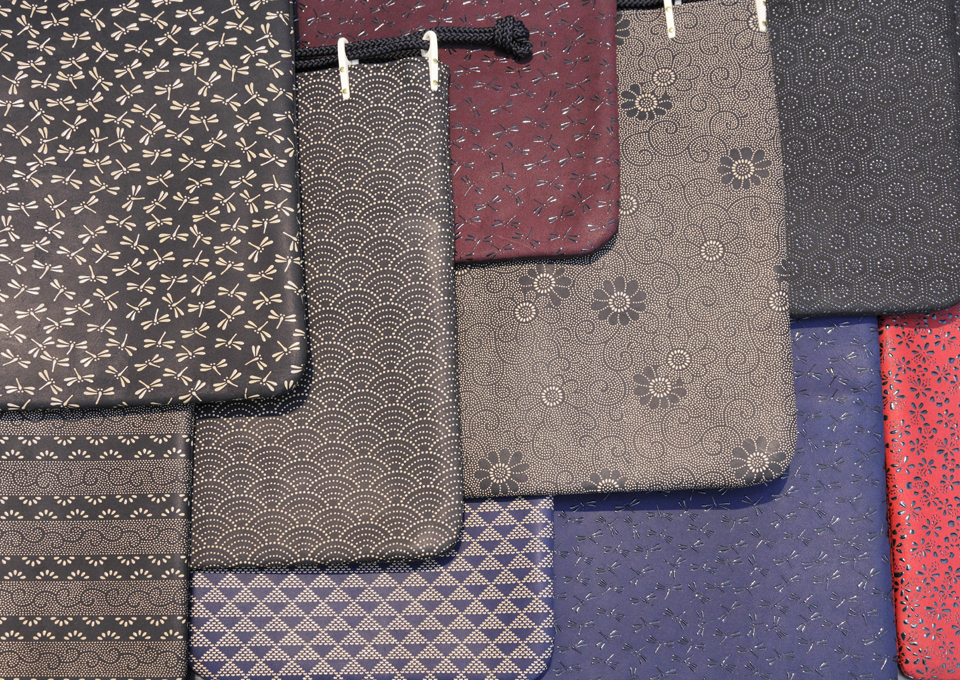

とんぼ・ひょうたん・きつね・ぶどう……。さまざまな色調の鹿革に艶やかな漆柄が踊る山梨の伝統工芸品「甲州印伝」。柔らかく丈夫で軽いといった機能性を持ちあわせており、約400年の歴史を誇ります。現在までに幅広い年齢層に受入られているのは、美しさと機能性を兼ね備えた工芸品だからなのかもしれません。

甲州印伝を制作する会社は、山梨県に数社。その中でも、鹿革に漆を付ける独自の技法を編み出した「上原勇七」の系譜を受け継ぐ会社があります。それが、今回取材にうかがった「株式会社 印傳屋 上原勇七」(以下、印傳屋)です。

「印伝を多くの方に知ってもらいたい」。

その情熱から生まれた「印傳博物館」

400年の歴史を誇る甲州印伝が、どのように普及したのか。その謎を解く鍵は、町民の暮らしの変化にあると印傳屋取締役総務部長の出澤氏は話します。

「1582年から口伝により、今に続く印伝(現在では、印伝技法の普及のため、広く公開されています。)。用いる鹿革は、昔は甲冑などの武具を中心に使用されていました。山梨県甲州市の『菅田天神社(かんだてんじんじゃ)』にある国宝の鎧兜にも鹿革が用いられていますよ。やがて、武士から町民の時代になると『印伝』の巾着や刻み莨(たばこ)入れなどの身辺雑貨が多用されるなど、広く町民に普及したのだと思います。人が動く時は、大切なモノを持って移動しますので、町民が豊かになり、活力が出てき証でもありますね。鹿革は、入手が比較的簡単にできて、肉が美味しい。副産物として鹿の角などが使える。そういう意味では、鹿はちょうど良かったのかもしれませんね。」

こうした甲州印伝の歴史をはじめとし、制作工程なども学べるのが、出澤氏が中心となり9年にも及ぶ構想の末、完成にこぎつけた「印伝博物館」。

「『私どもは、印伝についてこのように判断しています』と、多くの方に伝えるためには、様々な文献を調査・検証し、その結果を知ってもらう場所が必要でした。この地が戦災にあったため、昔の甲州印伝がほとんど残っていないということも大きな問題でした。私が印伝を収集する場合、または寄贈していただける場合は、持ち主がどういう方で、どの時代に使用していたのかをわかるようにします」。

「印伝をつくるだけでなく

後生に残すことも大事」

美術商や古美術商とのネットワークを築き、日々印伝にまつわる資料の収集に励む出澤氏。地道な作業ではあるものの、それだけにお目当ての品が見つかった時の喜びは大きいと目を輝かせます。

「年に数回ほど東京の神田の古本屋へ行くんですけどね、何年かけても見つからなかった書物が棚に並んでいた時の感動は何とも言葉に表せないものですよ。今でも忘れない。あのお店の何段目の棚にあったといことを鮮明に覚えているくらいですからね。古本屋さんとも仲良くさせてもらっています。あれは、会社の慰安旅行の時です。『お目当てのものがでましたよ』と連絡があったので『ありがとう』と伝えて、宴会もそこそこにして、朝一番に神田に直行しましたよ。何年もかけて出会えたものですから、感動しますよ。印伝をつくるだけでなく、なくなりつつある印伝の資料を見つけて、後生に伝えるために残すことも大事。それが博物館の大きな意義だと感じています」。

修理は、印伝を大切に

使ってくださるお客様へのお礼

「できる量しかやらないという発想なんですね。もちろん、期日が決まっているものに関しては必死になってつくりますよ。けれど、私どもが扱うのは、漆などの自然素材。人間の力が及ばないこともあります。何でもかんでも商品として店頭に並べるわけにはいきませんので、うまく仕上がらなければ、何回でもつくり直します」。

企業としてのスタンスを語る出澤氏は、使い手がより永く使えるよう感謝の意を込めて、随時修理に応じていると続けます。 「私たちの商品の証『山印』のマークが入った物は、ずっと修理します。それは、私たちのつくった印伝を大切に使っていただいているお客さまへのお礼でもあるからなんです」。

「一枚一枚職人が

丁寧に漆付けを行っています」

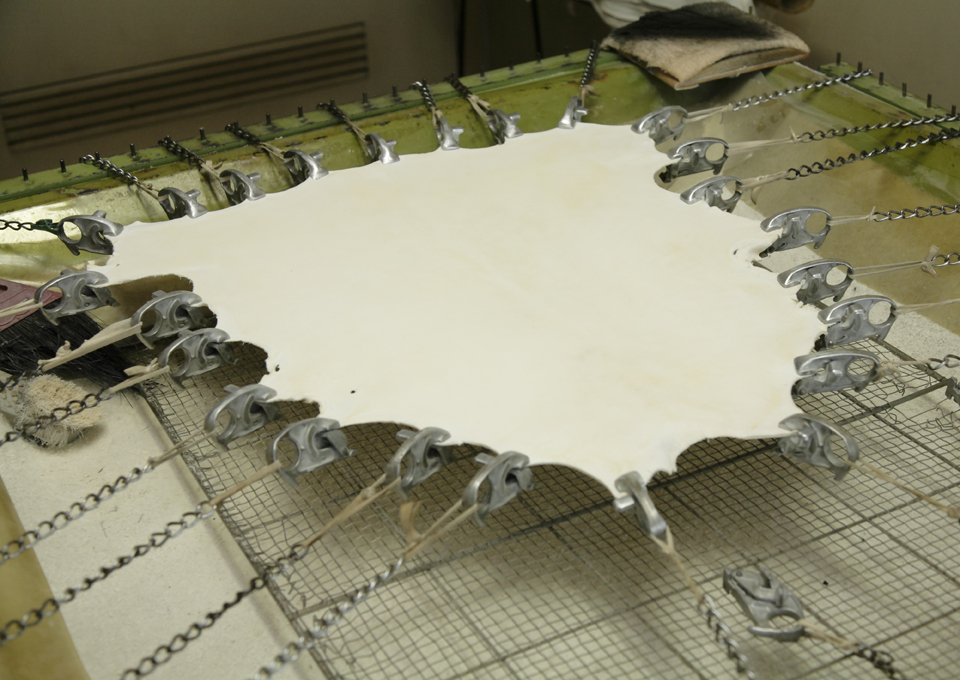

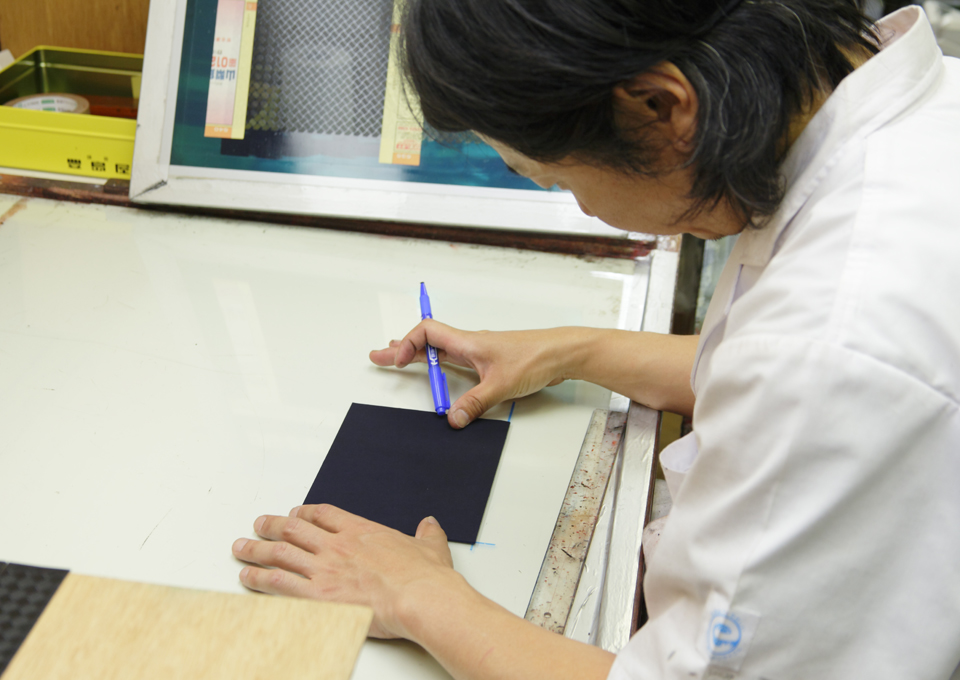

伝統工芸品がどのような環境で制作されているかをうかがうと、出澤氏は快く制作している現場に案内してくれました。

「ここは漆付けの部屋。漆付けは一切、外に依頼しておらず、一枚一枚丁寧に職人が制作しています。60歳や70歳になるベテランの方もおりすが、職人さんの主力は30代前半。私どもが雇うのは、ほとんどが未経験の方です。口で言って覚えるんじゃないんですよ。未経験の方は、先輩に教えてもらいながら腕を磨き、レベルを上げていくわけです」。

「人間尊重」。

その心がカタチにあらわれる

多くの方が入社希望に訪れているという印傳屋。いたってシンプルな採用基準からは、同社に息づく職人として大切な精神が見えてきました。

「『人間尊重』。この一言につきます。私たちがデザイナーなどを雇用する時は、人柄で決めます。ですから、能力があっても、人柄に、『うん』と納得できなければ契約しません。人柄がきちっとしていれば、良いものをデザインし、つくってくれます。それは、印伝を使ってくださるお客さまを敬う心というのが、形となり、作品に浮かび上がってくるからなんですね。もちろん、そうした心を持つ職人さんに対して私自身も敬いの心を忘れず、接しています。長い間、印傳屋はお客さま、そして職人によって代々支え続けられてきたわけですからね」。

使ってくださることを敬うこととはどういうことか。それをこんなエピソードを交えて教えてくれました。

「昔、限定500個のカメラを入れる袋を制作するという依頼を受けたのですが、先方さんが図面を引いてきたんですね。さすが技術者。ミリ単位でサイズを指示してきた。技術者は精度が高い方が良いという価値観。けれど、私たちがつくるのは、工芸品。量産品もつくりますが、一点物をつくっています。そうしたものには、作者の癖が入る。それは、機械でつくられる商品にはない面白さ・味わいであり、愛着に結びつくところ。精度も大事ですが、それよりも誰がどのように目や手で楽しみ使うかを考えることが大事だと感じています」。

永く愛していただけるようつくる。

それが日本のものづくり

父・母から息子へ。または祖父・祖母から孫へプレゼント。そんな風に印伝が受け継がれてきたのかもしれない。そう考えていたが、そればかりではないことを出澤氏は教えてくれました。

「『孫に印伝を持たせたい』。そういうお爺さま、お婆さまも当然いらっしゃいます。けれど、自らが使っている印伝を、息子、さらには孫へと受け継ぐ。日本の職人も、職人がつくったものを使う側も、こうした考えが基本にあったはずなんです。それがいつしかおかしくなって、息子や孫に買い与えるという人がでてきた。私たちがつくる印伝に限らず、たとえば着物もそうです。極端かもしれませんが、お婆さまやひいお婆さまがあつらえた物を着るのが着物ではございませんか。日本の文化というのは、そこにあるように感じます。ですから、続けて使っていただけるようにするというのが、ものづくりであると、私は思っています。私が言うのもおかしいのですが、私たちがつくる印伝は、こよなく愛していただける。これが一番大事。気に入って、愛していただくということは、(その物を)育てていただくこと。革の羽織を潰してまた財布にするなど、使い古した物の形を変え、受け継ぐこともできるのです」。

使い手を敬う心で印伝をつくり、後生に残すための努力を惜しまない印傳屋。こうした姿勢を長年貫けるのは、お客さま、ひいては地元の方々に支えられてきたことを実感しているからに違いないないはず。情熱を持って印伝の歴史や魅力ついて教えていただいた出澤氏、そして真剣なまなざしで印伝をつくる職人さん達の顔が印象に残る取材になりました。

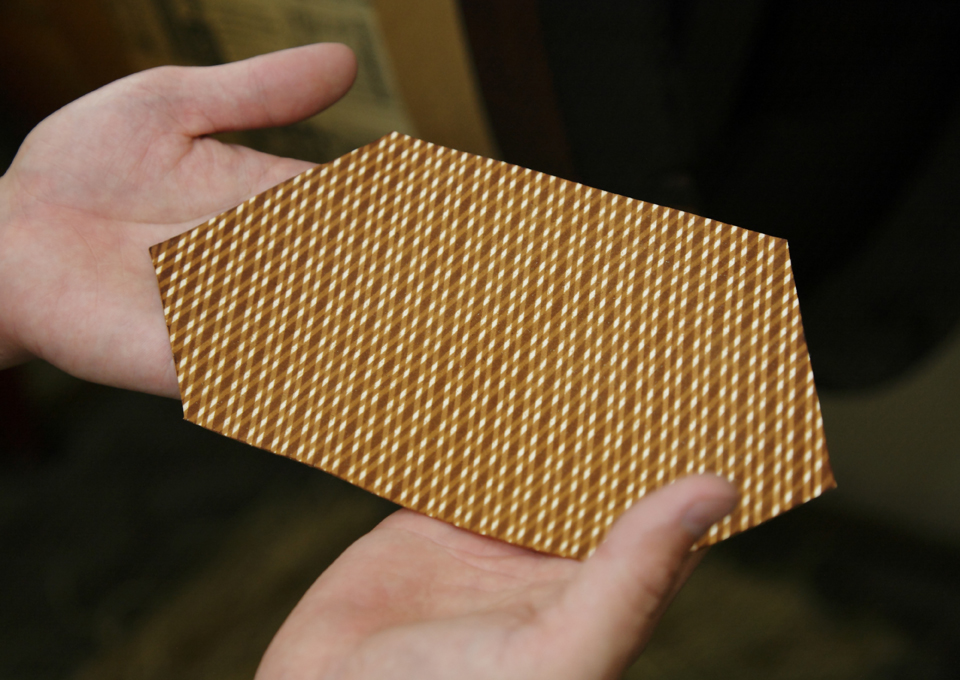

甲州印伝 漆塗り

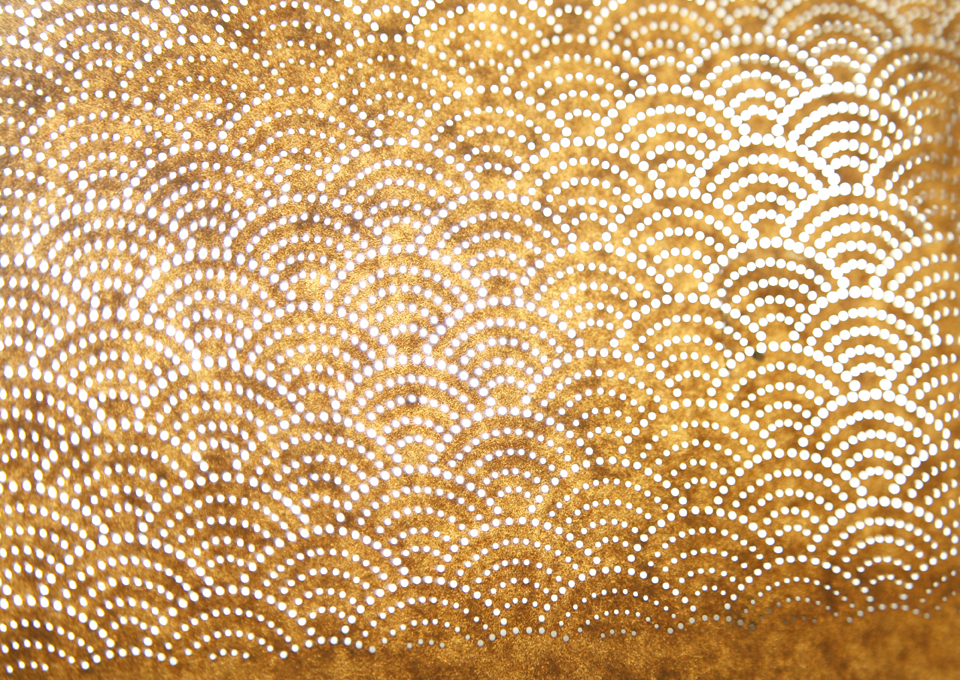

甲州印伝 ふすべ