再び光を放つ、江戸の唐紙。

江戸時代から続く、工房「唐源」。

窓から外の陽光が、部屋の中へと射し込んでくる。すると陽を受けた襖紙が、きらきらと輝き出す。よく見ると襖紙には、草花の美しい文様が摺られている。寺社など歴史のある建築物を訪れると、こうした経験をすることがあるものですが、和紙に顔料などの絵の具と、キラと呼ぶ雲母(うんも)を用いて絵柄を摺る「唐紙(からかみ)」は、暮らしの洋風化が進む中で、目にする機会もすっかり少なくなってしまいました。

今回の取材で訪れたのは、唐紙師の工房「唐源(からげん)」。嘉永年間(1848〜1855)に日本橋で創業した唐紙屋「唐七」の初代・小泉七五郎の孫、小泉源次郎が起こした「唐源」は、当代の小泉幸雄さんで三代目。数々の文化財復元にも携わり、平成29年(2017)には国選定保存技能保持者に認定された当代と、二人の子息、雅行さんと哲推(あきお)さんの三人で、伝統の技の継承と、新たな唐紙の需要づくりに奮闘しています。

株式会社 唐源 〒340-0834 埼玉県八潮市大字大曽根1255-3 TEL 048(934)9438 https://www.koizumihusumagami.com/

唐紙の3つの技法。

そもそも唐紙は、その名が示す通り平安時代に中国「唐」から渡ってきたものです。平安時代は和歌や手紙を装飾する詠草料紙(えいそうりょうし)として用いられていましたが、中世以降には襖や屏風に貼られるようになっていきます。京都から江戸に伝わった唐紙の技法は、粋を好む江戸で独自に発展していきます。主な加飾は3つあり、版木を用いる「唐紙師」、金銀箔や砂子を用いる「砂子師」、そして渋型を用いる「更紗師」の専門職がそれぞれにいます。木版手摺りを行う「唐紙師」の技法“ぼかし上げ”は、江戸だけの技法。江戸でも唐源の他ではあまり行わないそうで、とても珍しい“ぼかし上げ”の工程を見せていただきました。

色づくりと、ぼかし上げ。

紙を刷毛で染める工程を“具引き(ぐびき)”と呼びますが、“ぼかし上げ”もこの具引きの中の一つの技法です。まず染める色づくりから、見せていただきます。色は日本画の画材、水干(すいひ)という絵の具と貝殻が原料の胡粉(ごふん)を混ぜ合わせた中に、接着のための布海苔(ふのり)、蒟蒻糊(こんにゃくのり)を入れて作ります。わずかな水分の違いで色が変化してしまうため、色作りには熟練を要します。当代も「ちょっと暗いか?、大丈夫かな?、とかついつい独り言が出ちゃうんですよ。色作りはいやだねぇ、本当に苦労する」と。糊を入れると「色が動かなくなる」ため、途中で紙に色を塗り、乾かしては発色の調子を見極めていきます。色が決まると「よし、これでいこう」と、刷毛自体にグラデーションになるよう色を浸透させ、事前に刷毛で水を引いた和紙に具引きしていきます。すると、濃い色から薄い色へと自然なグラデーションが出来上がります。

木版で、手摺りする。

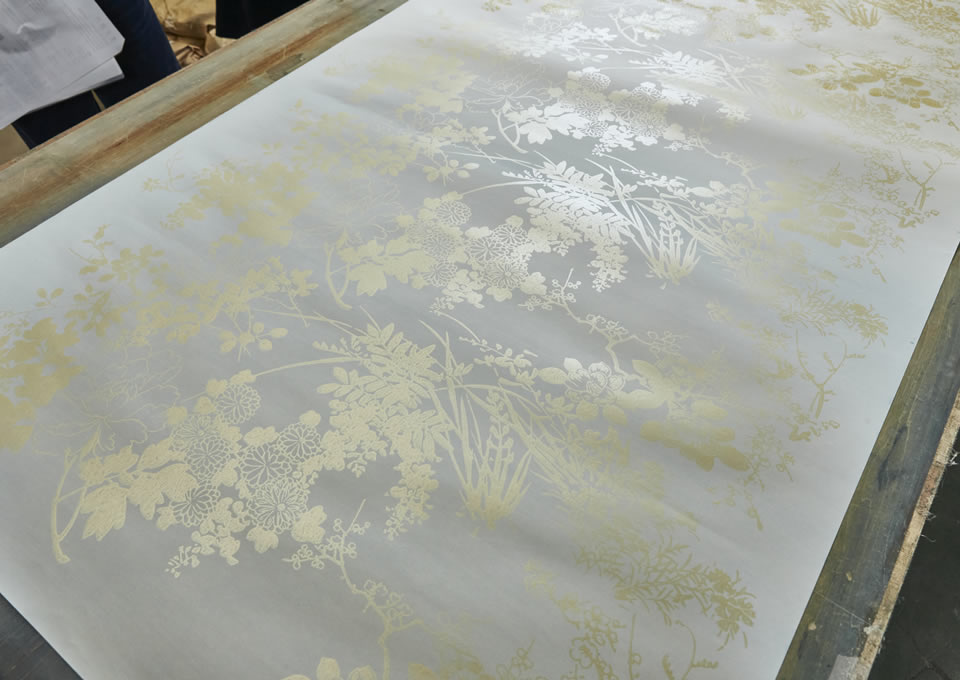

“ぼかし上げ”をした和紙が乾いたら、木版で紋様を手摺りしていきます。江戸好みを彫った版木は「享保干型」と呼ばれるそうですが、多くは関東大震災と東京大空襲により焼失してしまいます。唐源では戦後、残存していた唐紙を手がかりに、自ら彫って版木を復元してきたそうです。現在のところ、三尺幅で約30型ほどを所有しているそうです。木版を使った手摺りも、色づくりから始まります。色が決まると、柄のついた篩に色を刷毛で塗り、木版にぽんぽんと載せていきます。そこにズレないように固定した和紙を被せ、手のひらを紙の上を泳ぐようにやさしく滑らせ、紋様を写していきます。木版摺りは2回繰り返す“二度摺り”をすることで、ふっくらと盛り上がった紋様となります。「どちらかというと、手は浮かせてるくらい」というほど、やさしく繊細な工程です。

これからの唐紙を、つくる。

時間をかけ、人の手により生み出される美しい唐紙。和室をつくる家が少なくなるなど、襖紙への需要は年々減っています。この伝統を次代につないでいくために、唐源の二人の子息が中心となって、現代の暮らしに沿う商品の開発が進められています。ハガキや祝儀袋、御朱印帳などの小物などは、暮らしに取り入れると、心が浮き立つのではないでしょうか。また、消臭機能のある自然由来の素材を使って、機能性も高めた唐紙も開発中です。そうした機能のある唐紙の壁紙を、家のリフォーム時に気軽に取り入れていただくことも可能です。江戸から続く伝統の技が、再び現代の暮らしに寄り添おうとしています。