本場黄八丈の歴史

本場黄八丈の歴史

流人が伝えた絹織物の技術が基。

将軍家御用達から庶民の手にも

都からの流人(島流しの刑に処された人など)によって、絹織物の技術が古くからもたらされていたため、絹織物の生産に優れていた現在の八丈島。室町期の文献には、室町時代から八丈の絹(白紬)を貢いでいた旨が記されているそうです。江戸時代中期以後には、現代にも通用する粋な縦縞、格子縞が織られるようになり、将軍家の御用達に。そして、町人文化が栄えた文化-文政年間(1804~1830)には、庶民たちも袖を通すようになっていきました。また、江戸時代後期には、「恋娘昔八丈」(こいむすめむかしはちじょう)という浄瑠璃で、黄八丈の衣装が採用されたことから、それまでの人気に拍車がかかり、島の特産品になっていったそうです。

都からの流人(島流しの刑に処された人など)によって、絹織物の技術が古くからもたらされていたため、絹織物の生産に優れていた現在の八丈島。室町期の文献には、室町時代から八丈の絹(白紬)を貢いでいた旨が記されているそうです。江戸時代中期以後には、現代にも通用する粋な縦縞、格子縞が織られるようになり、将軍家の御用達に。そして、町人文化が栄えた文化-文政年間(1804~1830)には、庶民たちも袖を通すようになっていきました。また、江戸時代後期には、「恋娘昔八丈」(こいむすめむかしはちじょう)という浄瑠璃で、黄八丈の衣装が採用されたことから、それまでの人気に拍車がかかり、島の特産品になっていったそうです。

本場黄八丈の魅力

本場黄八丈の魅力

自生植物が生みだす独特の風合い。

変色せず、月日と共に色が冴える

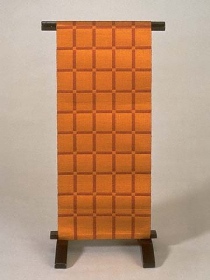

八丈島に自生する植物のみを染料として使用する絹織物「本場黄八丈」。たとえば、黄色は八丈刈安(学名コブナ草)、樺色はマダミ(学名タブの木)、黒は椎です。色は黄色が主で、樺色が主のものは「鳶八丈」、黒色が主のものは「黒八丈」と、それぞれ呼ばれています。多くの手間・日数をかけて丹念に染め上げられる独特な色の華やかさは、内地のどの織物にも見られない、なごやかで大らかな美しさを持っています。ちなみに、現在の本場黄八丈の染色技術が完成されたのは、寛政年間(1789~1800年)ごろからと伝わっています。また、本場黄八丈は、長い年月を経ても変色することがなく、むしろ洗えば洗うほど鮮やかな色の冴えを見せるようになることから、一度手にすれば一生モノになることでしょう。

八丈島に自生する植物のみを染料として使用する絹織物「本場黄八丈」。たとえば、黄色は八丈刈安(学名コブナ草)、樺色はマダミ(学名タブの木)、黒は椎です。色は黄色が主で、樺色が主のものは「鳶八丈」、黒色が主のものは「黒八丈」と、それぞれ呼ばれています。多くの手間・日数をかけて丹念に染め上げられる独特な色の華やかさは、内地のどの織物にも見られない、なごやかで大らかな美しさを持っています。ちなみに、現在の本場黄八丈の染色技術が完成されたのは、寛政年間(1789~1800年)ごろからと伝わっています。また、本場黄八丈は、長い年月を経ても変色することがなく、むしろ洗えば洗うほど鮮やかな色の冴えを見せるようになることから、一度手にすれば一生モノになることでしょう。

本場黄八丈ができるまで

本場黄八丈ができるまで

染めと乾燥を繰り返した

艶やかな絹糸を丹精に織り上げる

まず、生糸をとろ火で3時間ほど煮出した後、水洗いする「精練」で、しなやかさと光沢を出し、染めの工程に進みます。植物を煮出した汁に漬け込んで染める「ふしづけ」をし、染料を染み込ませるため、一晩置いて翌日天日で乾燥させます。この染めと乾燥を、20回ほど繰り返します。そののち、灰を水に溶いた上澄みの灰汁を50~60回揉みつける「あくつけ」を行います。さらに、「ふしづけ」・「あくつけ」を繰り返すことで艶を出した後、小川の流水で洗い乾燥させます。そして、その糸を昔ながらの高機で丹精こめて、手織りして完成です。伝統的な柄には、三色を組み合わせた縞柄と格子縞があります。

まず、生糸をとろ火で3時間ほど煮出した後、水洗いする「精練」で、しなやかさと光沢を出し、染めの工程に進みます。植物を煮出した汁に漬け込んで染める「ふしづけ」をし、染料を染み込ませるため、一晩置いて翌日天日で乾燥させます。この染めと乾燥を、20回ほど繰り返します。そののち、灰を水に溶いた上澄みの灰汁を50~60回揉みつける「あくつけ」を行います。さらに、「ふしづけ」・「あくつけ」を繰り返すことで艶を出した後、小川の流水で洗い乾燥させます。そして、その糸を昔ながらの高機で丹精こめて、手織りして完成です。伝統的な柄には、三色を組み合わせた縞柄と格子縞があります。

| 主な産地・拠点 | 東京都 |

| このワザの職業 | 織物職人 |

| ここでワザを発揮 | 着物地、帯 |

| もっと知りたい | 東京都伝統工芸士会 |